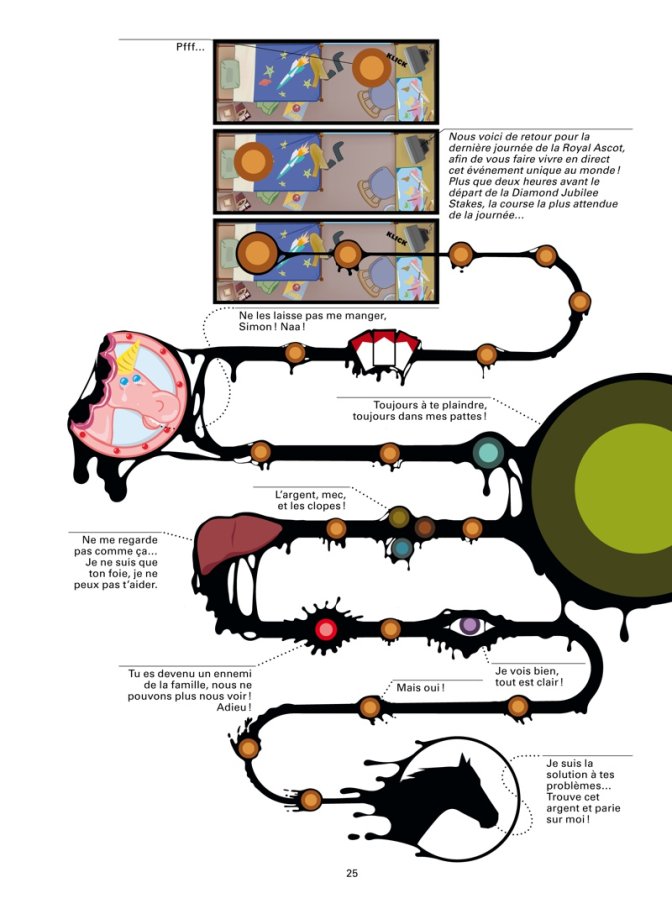

Il colore non serve solo a distinguere, ma a orientarsi. È una griglia invisibile che organizza lo spazio, segnala relazioni, crea connessioni prima ancora che ce ne accorgiamo. In Il colore delle cose, Martin Panchaud trasforma il colore in un vero e proprio sistema di lettura del mondo: non un elemento decorativo, ma una lingua che struttura la narrazione, guida lo sguardo, costruisce senso. È da qui che nasce il libro, da una mappa visiva che precede la storia e la rende possibile.

L’origine del racconto affonda in un’esperienza personale: Panchaud si trovava a Londra nel 2011 per imparare l’inglese e viveva proprio nella casa in cui il libro è ambientato. «Ho iniziato a scrivere guardandomi attorno», racconta, «il letto, il pub, il luogo delle scommesse sulle corse dei cavalli, Ascot, il parco dove si incontravano sempre dei ragazzi». L’atmosfera nasce da lì, dal paesaggio e dai luoghi reali, mentre la trama è interamente frutto dell’invenzione. Quel primo nucleo di cinquanta, sessanta pagine sembrava concluso, ma poco dopo l’autore si è accorto che non bastava: «era troppo corto, dovevo continuare», racconta l’autore. Così Il colore delle cose ha preso la forma di un thriller, genere con cui Panchaud si è confrontato per la prima volta.

Una storia prima di tutto

«Scrivere una storia è la parte più difficile», racconta l’artista. «Non sono mai stato un grande lettore di fumetti – confessa l’artista – ho un livello molto alto di dislessia e per me leggere è sempre stato complicato». Proprio per questo, il suo rapporto con il fumetto è segnato da un’esigenza radicale: una storia deve funzionare davvero. «A volte aprivo un fumetto bellissimo da vedere», dice, «ma la storia era noiosa, non succedeva niente». Da questa frustrazione nasce Il colore delle cose: dal desiderio di costruire un racconto con ritmo, tempo, svolte, come nel cinema, che Panchaud ama profondamente. «Se chiedo al lettore di fare uno sforzo visivo», spiega, «devo offrirgli una storia all’altezza».

Il suo approccio al medium arriva quasi per caso. Panchaud voleva studiare infografica e multimedia, e la scuola che ha intrapreso era un istituto dove si insegnava anche il fumetto. «Io arrivavo per l’infografica, gli altri volevano fare fumetti: alla fine mi sono accodato anche io», racconta Panchaud.

Riempire gli spazi

Per Panchaud, la forza del fumetto sta negli spazi vuoti. «Il cervello non ama i vuoti», spiega, «e fa di tutto per riempirli». Tra un’immagine e l’altra, tra una battuta e una pausa, è il lettore a costruire la storia. «Più lavora, più la storia diventa sua», spiega l’artista. È qui che il colore, i simboli e le connessioni visive entrano in gioco: non come ornamento, ma come invito all’immaginazione. A differenza del cinema, dove tutto è già dato, il fumetto lascia tempo e spazio per creare una voce, un ritmo, un’intimità personale. Il processo creativo riflette questa complessità: Panchaud inizia sempre a matita, su grandi fogli, dove annota parole, simboli, piccoli disegni e cerca connessioni. Quando la visione si chiarisce, passa al digitale, lavorando con programmi di impaginazione e grafica. «Ogni pagina può cambiare tutto», racconta, «sposto i personaggi, i testi, le relazioni». È un lavoro lungo e instabile, «ma necessario».

Il colore delle cose invita il lettore proprio a fare questo: ad accettare una mappa non lineare, di perdersi tra segni e relazioni, di scoprire che il senso non sta solo in ciò che si vede, ma in come lo si attraversa.